通信の大容量化と高速化,光を使った計測を研究

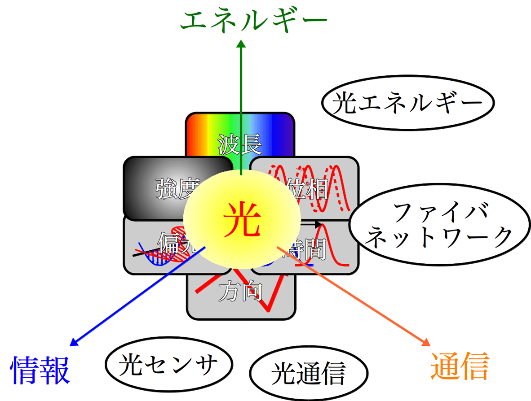

インターネット上でのコンテンツ(動画)やスマートフォン等の通信を行う端末の増加により,ネットワークは混雑してきています.これに応えるために本研究室では光ファイバやLED等を利用した光通信により,通信の大容量化と高速化を目指しています.さらに光をらせん状にして様々な計測に応用する研究も行っています.

インターネット上でのコンテンツ(動画)やスマートフォン等の通信を行う端末の増加により,ネットワークは混雑してきています.これに応えるために本研究室では光ファイバやLED等を利用した光通信により,通信の大容量化と高速化を目指しています.さらに光をらせん状にして様々な計測に応用する研究も行っています.

– モード分割多重伝送

– 波長変換型光ルータ

– 光ファイバ電力伝送

– 可視光光通信

– らせん光ビーム多重通信

– 光ファイバ破断点測定

– 光干渉断層撮影技術(OCT)

– 膜厚・屈折率測定(エリプソメトリ)

– らせん光ビームの生成、制御、検出

– 光の波面制御

– 波長可変レーザ

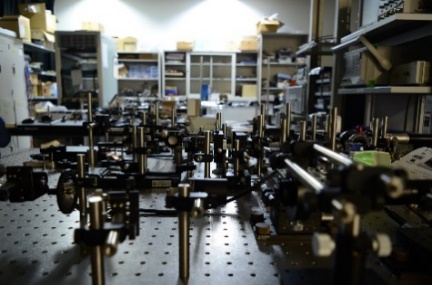

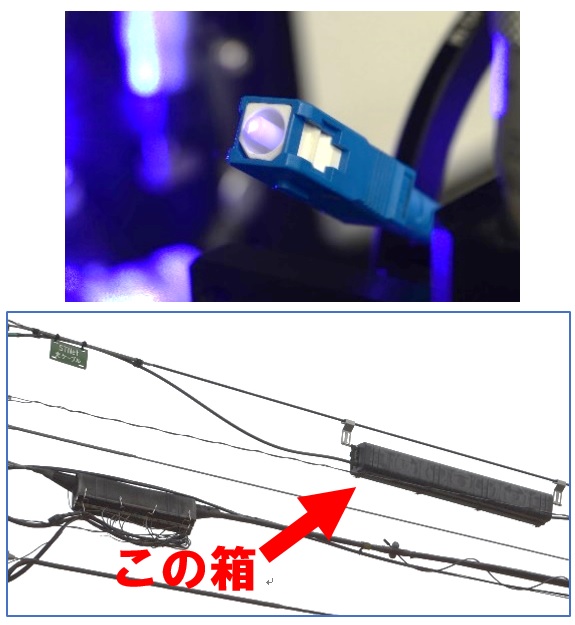

光ファイバーは細いガラスが2重になってできていて,内側のガラスの中を光が反射してデータを送ることができるデバイスです. データを遠くに送るときに,銅線を使うとデータは劣化していきます.光ファイバーを使うと,データの劣化がかなり小さいので効率よくデータを遠くまで送ることができます. インターネットの回線は光ファイバーを使って作られていて,最近では各家庭まで光ファイバーを使って接続しているので結構身近にある存在です.電柱を見たときに横長の箱があったりして,その中には光ファイバーと光デバイスが入っています.小林研究室では,色々な種類のファイバーや光デバイスを組み合わせて,データを同時にたくさん送信する技術を学び,研究しています.研究室には短いものは50cmぐらい,長いものは20km分の光ファイバーがあり,実験や研究に応じて最適なものを使っています.(20kmって大学から高知市内までと同じだよ.)

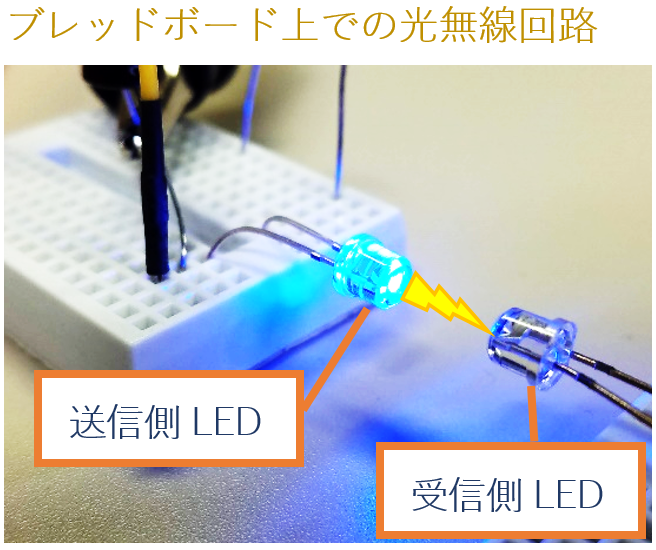

オープンキャンパスではLEDを使った音声通信の体験授業を開きました.約20名の高校生が参加して賑わっていました.体験授業では6つあるLEDからデータの送信と受信用に2つ選び,簡単な回路を組むことでmp3プレイヤーや各自のスマホから音声を送信しました.

《体験授業の風景》

この体験授業での実験は,電子系の学生が学生実験で行うものをアレンジしたもので,基本的には同じ内容となっています.学生実験では各LEDの電圧電流特性からLEDの発光波長を求めるのですが,この体験授業では発光波長ごとに何らかの関係があるのだということを気づかせるまで,となっています. 有線じゃなくて無線だよ 赤,青,緑の3種類のLEDが2つずつ用意してあり,組み合わせによって通信できたりできなかったりと,割と奥の深い内容となっています.

ブレッドボード上での光無線回路 回路は比較的簡単で,ブレッドボードと言われる,回路を試作するためのボード上で電子部品を組み合わせて作ります.簡単に回路が組めるのですが,初めてブレッドボードを使う人は特殊な配線に苦労しているようでした.